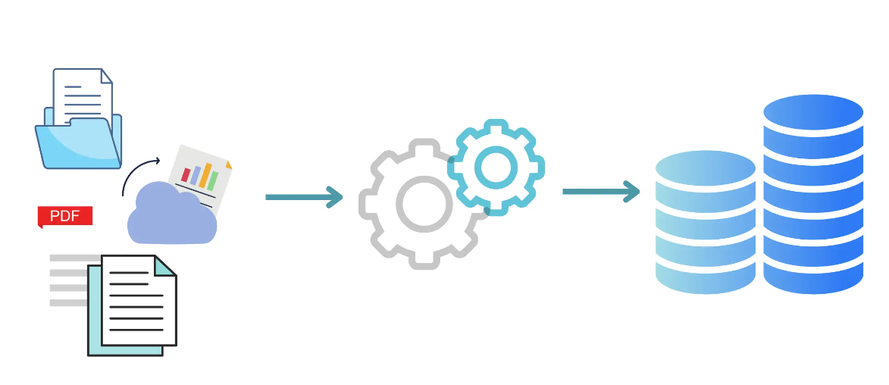

企业在构建用于营销分析、客户洞察等数据驱动型ETL(提取、转换、加载)管道时,通常面临两种架构选择:一种是专用 ETL 管道,一般比较易于部署,但难以扩展;另一种是通用管道,以复杂性为代价获取效率。在实际业务场景中,我们到底该如何选择呢?

答案是,没有统一标准!不管是选择每个数据源的专用管道,还是具有集成层、核心层和接收器层的通用管道,两种方法各有利弊,适用于不同的场景和用户需求。

以常见的多源营销数据聚合为例,设想一下,一家企业需要聚合来自Google、TikTok、Facebook等外部广告平台以及内部客户数据源的营销数据。这些数据需要经过转换、分析并存储在不同的表或数据库中,以服务于更近一步的业务洞察能力。

如果采用专用ETL管道

优点:

简单易懂:每个管道针对单一数据源定制,易于理解和故障排除。

精细优化:性能优化可以针对特定数据源进行,提高处理效率。

初始设置快捷:团队可以快速启动隔离的管道,无需担心通用性问题。

缺点:

高维护成本:多个管道意味着更多的配置、监控和运营开销。

可扩展性差:独立的管道可能导致冗余的处理逻辑和基础设施,资源利用率低下。

跨源洞察受限:跨来源的事件关联变得具有挑战性,如重复数据删除、归因建模等。

如果采用通用ETL管道

优点:

跨管道可见性:允许跨不同来源的事件关联,提供高级洞察。

资源利用率高:共享计算层实现规模经济,降低硬件和许可证成本。

数据源一致性:业务逻辑、转换和质量检查集中处理,减少不一致性。

可扩展且可维护:优化和扩展单个管道比维护多个ETL作业更高效。

缺点:

复杂性增加:需要强大的编排和错误处理机制来管理共享管道。

单点故障风险:核心层故障可能影响多个数据源的处理。

初始投资高:设计和开发强大的通用管道需要更多的前期工作。

通用数据模型的重要性

在实施通用ETL管道时,采用通用数据模型(CDM)至关重要。由于数据源通常具有不同的架构和格式,建立CDM可以标准化数据,确保跨源的转换一致性,并支持复杂事件处理方案。

实现方式

基于架构的方法:架构存储在架构注册表中并进行版本控制,在入口点强制执行。这种方法允许在管道的多个阶段进行版本控制、灵活性和验证。

基于暂存表的方法:数据从摄取层写入中间暂存表,在数据库级别强制执行架构。这种方法在某些场景下,如反向ELT(数据在加载到最终目标后进行转换)中也会使用。

大体来看,基于架构的方法通常被认为是上上选,因为它提供了更高的灵活性和可维护性。然而,在实际应用中,也会根据具体情况选择基于暂存表的方法。

结论

选择专用管道还是通用管道,取决于组织的可扩展性需求、维护成本和运营复杂性。专用管道部署速度快,但长期来看可能导致效率低下;而通用ETL管道虽然需要前期投资,但提供了更好的可见性、可扩展性和效率。

在实施以及部署ETL管道时,采用通用数据模型可以确保跨来源的数据一致性并简化处理逻辑。选择正确的ETL方法不仅与技术有关,还要平衡业务需求、运营效率,考虑长期可维护性等相关问题。因此,企业应根据自身情况做出明智的选择。